画像加工で、写真の一部を切り取って合成する方法。GIMPを使えばカンタンだす。

何か写真を撮った時に、一部分だけ使いたいな、と思うことはないですか?

例えば、人物とか建物とかね。

でも… 『切り抜きたいけど、、特別な技術やソフトがいるんでしょ?』 と、悩んでいませんか?

フリーソフトと気合があれば、画像の切り抜きが可能です!

この記事では、実際に画像を切り抜くまでを、まとめます。

それではレッツラゴー!

目次

使用環境

画像編集のフリーソフト「GIMP」を使用します。

ちなみに私は… ジャンク品が好きなので、OSにUbuntuを使用しています…

この記事では Ubuntu版 の GIMP でまとめていますが、Windows版でも ほぼ同様の動作です。

Windows版はこちら / GIMP – 窓の杜ライブラリ

Ubuntuの場合は、「ソフトウェアセンター」からインストールしちゃいましょう。

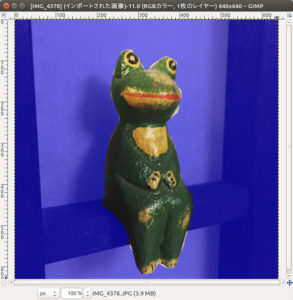

使用する素材

では、こちらのカエルの写真から、カエルのみを切り取るようにしましょう。

画像切り抜きの手順

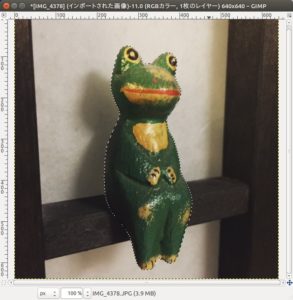

先ほどの写真を GIMP に読み込ませて、作業していきます。

1.前景抽出選択で大雑把に

メニューバーより、[ツール]ー[選択ツール]ー[前景抽出選択]を選択します。

ドラッグしながら、画像の周りを大雑把に囲んでいきます。

または、クリックしながら線で結んで行きます。

私は、ドラッグしながらだとズレそうなので、チョンチョンとクリックしながら、周りを囲んでいきました。

最後は、始点と終点を結んであげます。

すると、背景の部分が青色に区切られます。

2.切り抜く本体は少し丁寧に

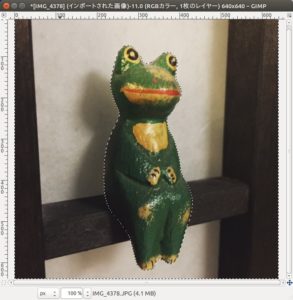

続いては、切り抜く部分を認識させる処理です。

まだ大雑把でも良いのですが、さっきよりは丁寧に行うように心がけましょう。

切り抜く本体をドラッグしながら塗りつぶしていきます。途中でマウスから手を離してしまうと、処理が次に進んでしまうので、一気にやっちゃいましょう!

少々はみ出ても、微調整をしていくので大丈夫です。

ここまで出来たら、画像はこんな感じになってるはずです。

次から、境目の微調整を行っていきます。

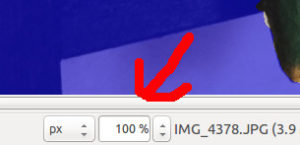

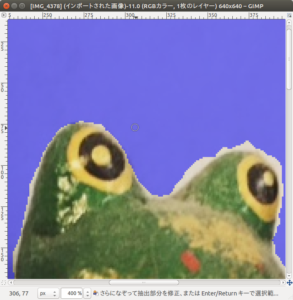

3.画像を大きくして微調整

ここからの作業は、気合です。

まずは、微調整がしやすいように、画像を大きく表示させます。エディタ下部の表示パーセントを、400パーセントぐらいにしましょう。大きさはお好みで。

すると、境目の部分が大きく確認できますので、ここを調整していきます。

ツールオプションダイアログで、前景部分(切り抜く本体)と背景部分を切り替えながら、境目を調整していきます。

必要に応じて、境界をぼかすようにしましょう。

私は、素人技術をごまかすために、ぼかしをチェックしときました。

後はひたすらこの作業の繰り返しです。

気合だ、気合だ、気合だーーーー!

4.境目の確定

本体と背景の境目調整が出来たら、Enterを押下します。境目の抜けはないですね?

それでは、ポチッとな!

え? 切り抜けてない?

はい。そうです。まだ「境目の選択」をしただけなので、切り抜きはできておりません。

切り抜く本体周りに点線が確認できるでしょうか?これは今、本体が選択されております。

不必要な部分は背景なので、選択範囲の反転をしてみましょう。

5.選択範囲の反転

ツールバーから、

[選択]ー[選択範囲の反転]

をクリック!

はい。分かりにくいですね。

画像なので動きがないですが、実際には切り抜く本体周りと、背景外周の4辺が選択されており、点線がチカチカしています。

これで背景が選択されました。

6.背景の削除

さぁ、今までの苦労が報われる時がきます。Deleteボタンを押下しましょう。

ポチッとな。

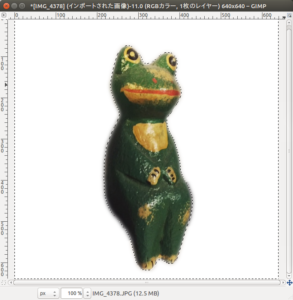

やったー! 本体の切り抜きができましたよ!

7.背景を透明に

さて、切り抜いた本体ですが、、、他の画像と合成したいですよね?

そもそも切り抜く目的って、合成のためだと思うんです。

今のままだと、背景が「白色」なので合成することができません。なので、この背景を「透明」にしましょう!

ツールバーから、[レイヤー]ー[透明部分]ー[アルファチャンネルの追加]を選択します。

チャンネルダイアログを見てみると、「アルファ」が追加されてます。

この状態で、再度「Delete」をポチッとな!

はい! できました!

gimpでは、透明部分をグレーチェックで表記してますので、背景が透明になってます。

手順はいくらかこなさないとダメですが、気合さえあればできます。後はこれをPNG形式で保存しときましょう。

使用例:合成してみよう

合成してみるとこんな感じです。

できました!

境界をぼやかしているので、境目がフワフワしてますね。これはお好みで調整してみてくださいね。

画像の合成って、(使ったことないけど)有料ソフトでなくても フリーの GIMP でも可能です。

ブログのアイキャッチ画像でも使えますよ。お試しあれ!

動画でも合成したい場合は、姉妹サイト「動画編集のススメ」のコチラの記事をどうぞ!

PNG形式で保存ですね、ありがとうございました

どのブログやサイトも「どの形式で保存するのか」を全く書いてないので困ってました

コメントありがとうございます。

お役に立てたみたいで良かったです。